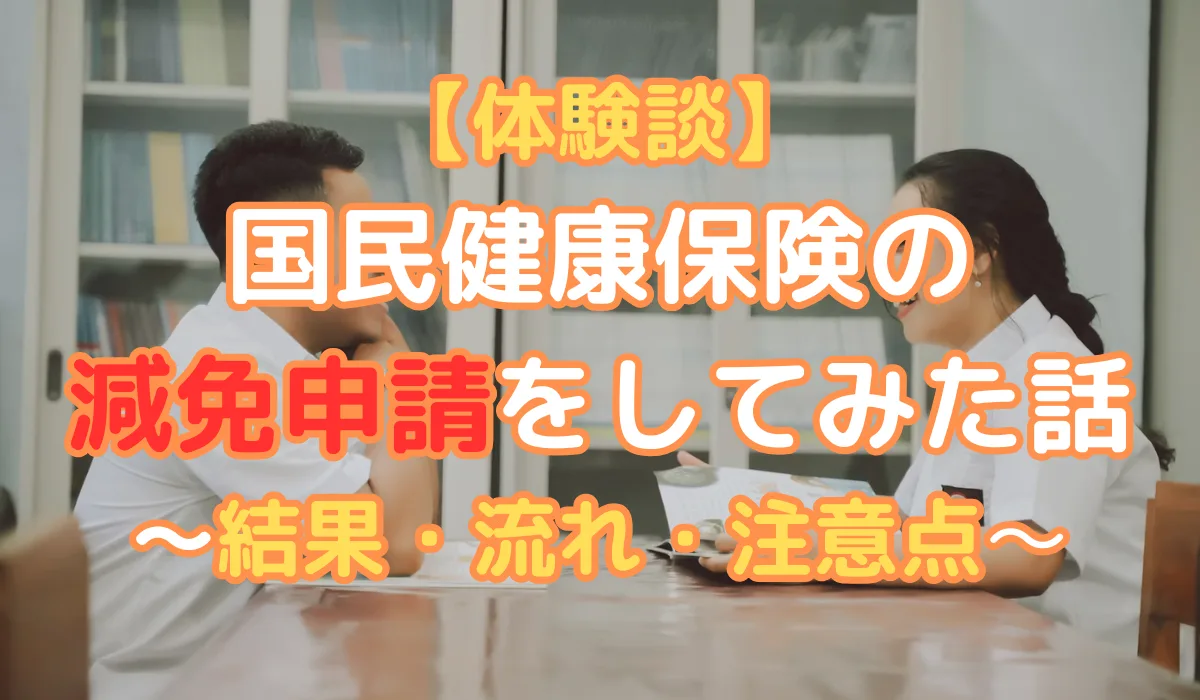

減免申請を知ったきっかけと準備

私は、2024年12月末に30数年勤めた会社を退職しました。

退職後の手続きについて多少は意識していたものの、「会社から自治体へ自動的に通知される」と思い込んでおり、実際に対応したのは企業型DCから個人型DC(iDeCo)への移行手続きだけでした。

そんな中、友人から「健康保険の切り替えは自分で役所に申請しないといけない」と教えてもらい、初めてその事実に気付きました。

個人都合によるドタバタもあり、気づけばすでに2025年5月。

「退職後14日以内に届け出が必要」とされている国民健康保険の資格取得申請は、かなり遅れてしまっていました。

役所の窓口では特に叱責されるようなことはありませんでしたが、以下の点は受け入れる必要があると説明されました。

- 退職日から申請日までの間は無保険状態(10割負担)

- 2025年1月〜3月の「過年度分」保険料を一括で支払う必要がある

私の場合も、窓口で国民健康保険の加入申請を行った際、その場で過年度分の保険料について説明を受けました。

金額の多さに戸惑っていると、担当の方から「減免制度がある」という案内も受けました。

減免申請に必要な書類も丁寧に教えていただけましたが、この時点(5月)ではまだ減免申請はできないとのこと。理由は以下の2点でした。

- 減免申請には「今年の見込所得」の申告が必要だが、退職後の収入がわかる資料が準備できていなかった

- 保険料がまだ確定しておらず、納入通知書が届いていない

そのため、まずは国民健康保険への加入手続きを済ませ、減免に関する説明資料を受け取って帰宅することとなりました。

実際に届いた通知と申請タイミング

2025年6月3日、自宅のポストに国民健康保険料の納入通知書(現年度分)が届きました。

その後、10日ほどして6月13日には、2025年1月〜3月分の「過年度分」に関する納入通知書も到着。

この2つの納付書が揃ったことで、ようやく「減免申請の手続き」が可能な状態になりました。

窓口での説明でもありましたが、減免申請は「納付書が届いてから、納期限までのあいだ」に手続きする必要があるとのこと。

逆にいえば、納付書が届く前に申請はできませんし、納期限を過ぎると申請が受け付けられなくなってしまうそうです。

今回は運良く、減免申請の手続きに間に合うタイミングで書類が揃ったので、早めに区役所へ向かうことにしました。

結果的には、現年度分の納付書が届いてから10日以内に申請を行えたため、十分な猶予があったと言えると思います。

減免申請当日の流れ

減免申請に必要な書類が手元に揃ったので、2025年6月12日に区役所の窓口を訪れました。

当日は平日の昼過ぎに行きましたが、混雑はそれほどでもなく、20分ほどの待ち時間で順番が回ってきました。

持参したもの

- マイナンバーカード(または、運転免許証)

- 今年の収入がわかる資料

マイナンバーカードは、本人確認として提示を求められての利用のため、運転免許証でも大丈夫です。

今年の収入がわかる資料については、銀行口座の入出金明細をダウンロードして、Googleスプレッドシートに読み込ませた一覧表を準備して持参しました。

入金元が分かるようにメモを加えておくと、職員の方にも内容が伝わりやすくなります。

まとめたGoogleスプレッドシートを紙に印刷して持参しました。

窓口で記入したもの

窓口では、最初に本人確認をした後に、今年の収入について持参した資料をもとに説明・確認をしました。

今年の収入については、最終的に、「いつまでにいくらの収入があるのか」の実績を元にして、「1年間でいくらになるのか」を重要視されました。

職員さんに収入額の内容を理解していただいた後、その場で以下の3種類の書類に記入しました。

- 国民健康保険両減免申請書

- 所得申告書(令和6年、令和7年)

- 減免申請チェックシート(令和7年度)

職員さんは丁寧に説明してくださり、不明点があってもその場で確認できたので安心して記入できました。

申請後の説明と注意点

審査は即日では行われず、「結果は1ヶ月以上かかる場合もあります」とのこと。

また、今回の減免は「2025年度(令和7年度)」だけでなく、退職後の2025年1月から2025年3月までの「2024年度(令和6年度)の過年度分」についても適用になるか審査されるそうです。

そのため、現時点ではいったん令和6年度、令和7年度ともに、通常の保険料を支払う必要があります。

減免が認められた場合には後日「還付通知」および「振込依頼書」が届く、という流れになると説明を受けました。

支払いと今後の流れ

減免申請を行ったとはいえ、審査結果が出る前に保険料の納期限が迫っていたため、私は6月17日に、以下の2つをまとめて支払いました。

- 2025年度(令和7年度)第1期分の国民健康保険料

- 2024年度(令和6年度)1月〜3月分の過年度分保険料

愛知県名古屋市は、国民健康保険料の支払い方法は以下の方法があります。(2025/07/15現在)

- 口座振替

- キャッシュカード(一部の金融機関)

- 現金(市役所・区役所・支所、コンビニエンスストア)

- ネットバンキングやクレジットカード(モバイルレジアプリ利用)

- 電子マネー(au PAY、d払い、J-Coin Pay、PayPay、楽天ペイ)

私の場合、各年度の保険料について、同封されていた納付書を使い、手持ちのiPhoneに「モバイルレジ」アプリをダウンロードしてから支払い方法を選択して支払いを実施しました。

自宅にて、好きなタイミングで支払いができて便利です。

減免後の還付や調整について

窓口での説明によれば、減免申請が認められた場合、

- 現年度分(2025年度)は、今後2期以降の納付額から調整される形になるとのこと。

- 過年度分(2024年度)は、還付扱いとなり、後日「還付通知」と「振込依頼書」が送付されるとのこと。

還付や調整の具体的な金額やスケジュールについては、7月中旬〜8月以降に順次通知があるとのことでした。

それまでは一旦、通常の保険料を支払った上で、結果を待つ形になります。

その後の郵送物など

現年度分

2025年7月14日に、区役所から郵送物が届きました。

同封されていたのは、

- 「令和7年度歳入 国民健康保険料納入通知書・国民健康保険料額決定通知書」

- 「国民健康保険料納付済通知書」(前納分)

- 「国民健康保険料納付済通知書」(一か月分)

- 「国民健康保険料減免承認決定通知書」

- 「令和7年度 国民健康保険料軽減制度のご案内」

の5資料でした。

これらの資料から、減免申請が正式に承認されたことが確認できました。

また、減免後の保険料額も明示されており、今後の支払い計画が立てやすくなりました。

今回の減免は、前年と比較して所得が約半分になる見込みであることを申請の中で伝えた結果、「所得割」の40%減免が適用されていました。

ただし、「均等割」(所得にかかわらず、加入者数に応じて課される部分)は減免対象外のため、保険料全体では約3分の2の額に抑えられた形になります。

とはいえ、この減額は家計にとって非常に大きな助けとなりました。

過年度分

2025年7月18日には、過年度分に関する郵送物も到着しました。

同封されていたのは、以下の5点です。

- 「令和7年度 国民健康保険料過誤納金還付(充当)通知書」

- 「国民健康保険料減免承認決定通知書」

- 「口座振替をご利用の方の保険料の還付方法が変わりました」

- 「国民健康保険料過誤納金還付調書」

- 目隠しシール

これにより、過年度分についても減免が承認され、具体的な還付額が明記されていました。

こちらも数万円の返金となり、経済的に大きな支えとなりました。

返金の手続きについては、事前に窓口で案内された通り、同封の「還付調書」に振込先の口座を記入し、目隠しシールを貼ってポストに投函する形となります。

なお、オンライン申請も可能ですが、外部サービスを経由するため新たにアカウント登録が必要でした。

今回は一度きりの手続きということもあり、私は郵送による手続きを選びました。

減免申請で感じた注意点・ポイント

今回、退職後に国民健康保険の減免申請を行ってみて、いくつか気づいたことや、事前に知っておくと安心できると感じたポイントがありました。

以下に、体験ベースでまとめます。

減免制度は「自動では適用されない」

国民健康保険の減免は、こちらから申請しない限り、適用されません。

窓口で初めてその存在を知る方も多いかもしれません。

少しでも所得が減る見込みがある場合は、確認だけでもしておく価値があります。

納付書が届かないと申請できない

減免申請は、「納付書が届いてから、納期限まで」の期間内に行う必要があります。

早く申請しようと思っても、納付書がないと手続きが始められないので注意が必要です。

収入資料の準備は、ある程度の工夫が必要

退職後すぐは、確定した収入証明が少ないため、銀行の入出金明細や手作りの一覧表など、やや工夫が必要になります。

Excelやスプレッドシートで見やすくまとめておくと、職員の方にも伝わりやすくなります。

審査には時間がかかる

減免の承認までには、1か月以上かかることもあります。

その間は通常の金額をいったん支払う必要があるため、心づもりをしておくと安心です。

「世帯全体の所得」で判断される

減免の対象になるかどうかは、申請者個人ではなく「世帯単位」で見られます。

扶養家族や同一世帯の収入状況によって、結果が変わる可能性があるため注意が必要です。

おわりに(まとめ)

退職後は、手続きや支払いなど、予想以上に「やること」が多く、不安を感じる場面も少なくありませんでした。

中でも国民健康保険の負担額は大きく、金額を見たときは正直かなりのプレッシャーを感じました。

ですが、役所での説明や減免制度の活用によって、「相談すれば助けてくれる制度はある」と実感できたのは大きな安心材料でした。

自分で調べて一歩を踏み出すことで、想像以上に助けになる制度に出会えるかもしれません。

もし迷っている方がいたら、まずは役所で相談してみるのがおすすめです。

この記事では、私自身の体験をもとに、退職後の減免申請の流れをまとめました。

少しでも、同じような状況の方の参考になれば幸いです。

コメント