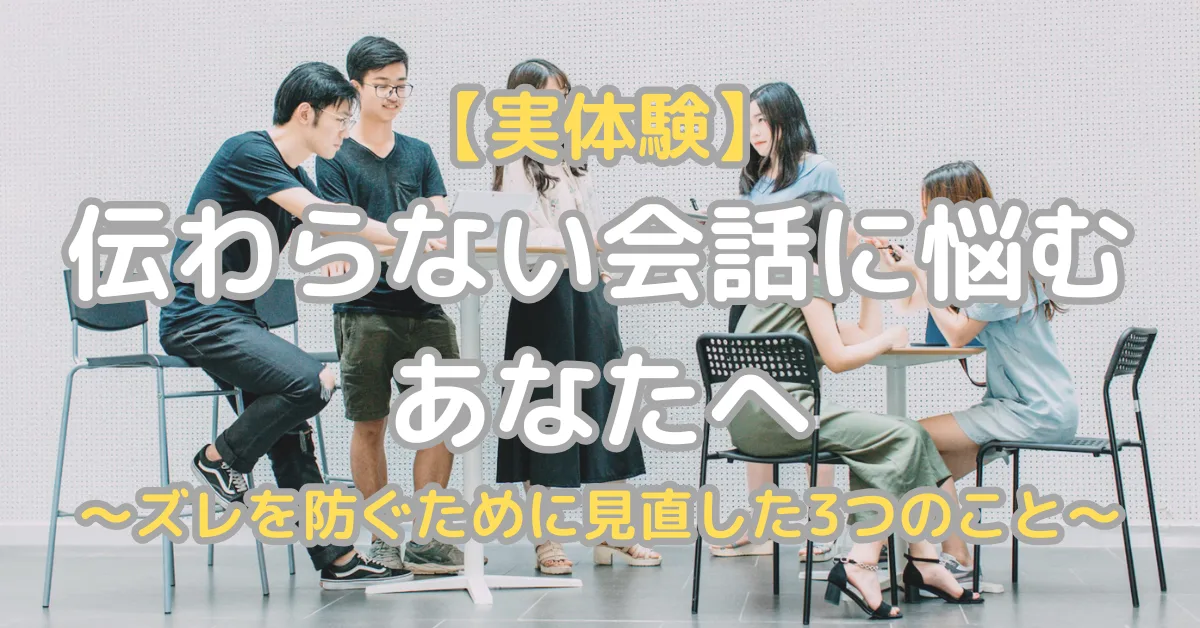

はじめに|「通じたつもり」の危うさに気づいた日

先日、離れて住む家族と一緒に役所へ提出する書類の手続きをする中で、ちょっとした「認識のズレ」が発生。

ほんの些細な行き違いではありましたが、それが大きな手戻りにつながり、思った以上に手間と時間もかかり、心がぐったりと疲れてしまいました…。

どちらかが一方的に悪いというわけではなく、「お互いに通じていると思っていた」からこそ起こった出来事です。

そしてこの経験から、改めて痛感しました。

これまでにも、仕事や日常生活の中で「そんなつもりじゃなかったのに」と後悔するようなすれ違いは何度もありました。

でも、長い付き合いのある相手との間で起こると、その影響はより大きく感じるものです。

今回は、最近の体験を通して私が考え直した「すれ違いの原因」と「それを防ぐために意識すること」を、自分なりの言葉でまとめてみました。

同じように “相手に通じていると思っていたのにズレてしまった” という経験のある方に、少しでもヒントになればうれしいです。

実際にあった小さなズレ

その日は、役所に提出する書類について離れて住んでいる家族と相談していました。

書類提出を次の木曜日に行う話が進んだところで、書類提出に必要な準備があることに私が気付きました。

私は「この書類には、準備が必要で今度の日曜日に処理をしてくるね」と伝え、相手も「問題ないよ」と、特に疑問もなく返事を受けて、この場は終わりました。

ところが、木曜日になった際に「なぜ役所にいないの?」と電話連絡が入り、「えっ!?」となりました。

「えっ?なぜ今、役所にいるの?」と尋ねると、「え?木曜日に役所に行くって言ってたでしょ」と相手は不満そうな口調。

その後は口論となってしまい、クタクタになってしまいました…

最終的には数時間後に両者落ち着いた状態で話し合いができて、その後のスケジュールの決定/確認ができて一安心となりました。

この口論に発展した出来事の後、一人で色々と考えていたところ、以下の結論に至りました。

言葉の端々の解釈や前提知識の違い、細かなニュアンス…。

“自分にとって当たり前” の伝え方が、相手にとってもそうとは限らない。

なのに私は、「一度伝えたから大丈夫」と思い込んでいたのです。

こうした「小さな認識のズレ」が、蓄積すると不信感やストレスにつながることもあります。

だからこそ、会話の “すれ違いの芽” は早めに気づいて摘んでおくことが大事だと実感しました。

なぜ会話がズレるのか?思い込みの落とし穴

今回のやり取りを通じて私が改めて感じたのは、「話した内容=伝わった内容」ではないという現実です。

人はどうしても、「自分が伝えたことは相手にそのまま伝わっている」と思い込みがちです。

でも実際には、そこにはたくさんの “すれ違いの原因” が潜んでいます。

たとえば──

- 前提知識の違い(書類の手続き経験があるかどうか)

- 会話の文脈(「日曜日に準備する」と言われて ”提出は後日” と捉えたかどうか)

- 反応の温度差(相手の「問題ないよ」が、実はあまり理解できていなかった可能性)

こういった細かな意識のズレが、最終的には「なんで理解してくれないの?」「ちゃんと説明したよね?」という衝突につながってしまいます。

特に家族など、普段から気心が知れている関係性では「これくらい言えばわかるだろう」「話すまでもないだろう」と、お互いに無意識のうちに “確認を省く” ことが増えてしまいがちだと思います。

でも実は、その “省略” が後々の大きな誤解や衝突の原因になることもあるのです。

むしろ、「相手に伝わっているか?」を確認することが、信頼関係を守る行動。

そう改めて思えるようになったのは、失敗を通して学んだ今だからこそ、なのかもしれないです。

私が日頃から心がけている3つのこと

コミュニケーションのすれ違いは、誰にでも起こりうること。

だからこそ私は、相手との認識のズレを少しでも減らすべく、以下の3つのことを意識しています。

①「一度伝えた」ではなく「伝わったか」を確認する

話した内容をそのまま相手が理解してくれるとは限りません。

今回の例で言えば、「木曜日に提出」と言ったとしても、相手は “木曜に準備する” と受け取ることだってあります。

だから私は、要所では「こういうことだと理解してるけど、合ってる?」と一度 “言い換えて確認” をするようにしています。

この一言だけで、誤解を防げた場面が何度もありました。

※ 今回の例ではこの確認をしていれば防げたと思っていますが、できていませんでした…

② ふんわりした表現は避け、具体的に伝える

「そのうち」「今度」「適当にやっておくね」──

こうした曖昧な表現は、相手にとっても曖昧な行動しか引き出せません。

日時、場所、方法などを具体的に言葉にすること。

たとえば「次の日曜日にこの書類を処理して、月曜日以降の都合の良い日に提出予定だよ」といった具体性のある表現にするだけで、相手との認識がぐっと揃いやすくなります。

③ 相手の返答や表情から“理解度”を観察する

会話をしていて、「あ、これちゃんと伝わってないかも?」と感じる瞬間は、案外表情や反応に表れるものです。

・不自然にすぐ返事が返ってきたとき

・目線が泳いでいる/表情が硬い

・話題を変えようとしている感じがする

こうしたサインがあれば、一度話を止めて「わかりにくかったかな?言い方を変えてみよう」と補足を入れるようにしています。

“空気を読む” のではなく、“確認する習慣” を持つことで、すれ違いを未然に防ぐことができると実感しています。

上記3つはあくまで私自身の試行錯誤の中で見つけた方法ですが、どれもすぐに実践できるものばかりです。

特別なスキルは必要なくて、「少しだけ立ち止まって相手を見る」「自分の言葉を見直す」──その積み重ねが、相手とのコミュニケーションの齟齬を防いでくれるのだと思います。

「ズレたこと」よりも、「気づけたこと」を大切に

今回の私の実例のようなすれ違いがあると、最初は「どうしてわかってくれなかったんだろう」と相手を責めたくなるし、自分に対しても「ちゃんと説明したはずなのに…」とモヤモヤすることがあります。

でも、時間が経って落ち着いて振り返ってみると、「ズレてしまったこと」よりも、「ズレに気づけたこと」の方がずっと大切だと感じています。

- 大きなトラブルになる前に、誤解に気づいて立ち止まれた

- そこから「どうすればズレを減らせるか」を考えるきっかけになった

これらの経験があったからこそ、これからの人とのコミュニケーションをより丁寧に意識できるようになったのだと思います。

完璧な伝え方なんて、きっとありません。

でも、「伝わらなかったらどうしよう」と怯えるのではなく、「伝える努力」「理解し合おうとする姿勢」があれば、関係性は少しずつでも良い方向に進んでいけるのではないかと考えています。

おわりに|伝えたあとが “本当の会話” の始まり

今回のやり取りはほんの些細なすれ違いかもしれません。

けれど、その小さなズレが生むストレスや不信感は、時に想像以上に心を疲れさせます。

そしてそれは、家庭でも職場でも、どんな人間関係でも起こりうることです。

だからこそ今回の一件から、私は「相手に伝えたつもり」「聞いたつもり」で終わらせず、

- お互いの認識をすり合わせること

- 「伝え方」「受け取り方」を日々アップデートしていくこと

が大事だと改めて感じました。

この記事が、誰かにとって「自分のコミュニケーションをちょっとだけ振り返ってみようかな」と思うきっかけになればうれしいです。

すれ違いの原因を責め合うのではなく、気づけたことを一緒に喜び合える──

そんな関係が少しずつでも増えていったら、人との関わりも、もっとやさしくなっていけると思います。

コメント