はじめに

『📚 50代バイク免許挑戦記 シリーズ一覧』は以下からどうぞ!

👉 #2 自動車学校入校から第一段階教習(この記事)

👉 #3 第二段階教習と卒検対策|失格ポイント・合格のコツも紹介

👉 #4 免許交付から初ツーリングへ!公道デビューの一日

前回の記事では、私が50代でバイク免許に挑戦しようと思った理由や、自動車学校を選んだ基準、入校までに準備したことについてお話しました。

入校式のため教習所に向かう道中、「バイクに乗れる」というワクワクと同じくらい──いや、それ以上に「転んだらどうしよう?」「周りに同世代の人っているのかな?」そんな不安が頭を巡っていたのを覚えています。

ワクワクと不安が入り混じる中で、私が最初にどんな一歩を踏み出したのか──今回は、実際にバイクに乗った最初の体験と第一段階の教習について振り返っていきます。

同世代でバイク免許にチャレンジしようか迷っている方の、不安解消につながればうれしいです。

入校当日:入校式と適性検査

入校式に必要な持ち物

入校式に持参するものは、先の入校説明の際に教えてもらえた以下の3つです。

- 入校説明時に受け取った「入校日のご案内」用紙

- 教習費(現金もしくはクレジット支払い)

- ボールペン(黒)(適性試験受検のため)

教習所独自のものは「入校日のご案内」用紙だけで、他は一般的な持ち物です。忘れ物のないように、前日までにバッグにまとめておくと安心です。

入校式の流れと所要時間

まず教習所の窓口で受付と支払いを済ませ、案内された教室へと向かいます。

教室には若い方も多かったですが、同世代と思われる人もいてくれて、安心できました。

開始時間になり、教習員が教習の流れやルール、施設の使い方などについて一通り説明を受けた後、1時間の適性筆記試験を受けました。(後日、適性試験の結果が返却されます。)

適性検査が終わった後は、教習で使用する主要な施設を見学し、窓口にある予約システムの説明を受けました。入校式全体の 所要時間はおよそ2時間 ほどでした。

適性検査の内容と返却について

適性検査は学科の試験ではなく、性格傾向や運転適性を測るもので、鉛筆を使ってマークシートに記入していく形式です。たとえば「自分は几帳面なほうだと思う」といった設問に「はい・いいえ」で答えるような内容で、難しいことはありませんでした。

その結果で合否が決まるわけではなく、あくまで自分の運転傾向を知るためのものとのこと。私の場合は「やや慎重派」という結果でしたが、正直「そりゃそうだ」と思いました(笑)。

入校式のあと、窓口で教習スケジュールを確認し、初回の技能教習を予約しました。私の場合は翌日が初日。いよいよバイクにまたがれる日が決まり、「ついに始まる!」という高揚感とともに、背筋が少し伸びるような緊張感を覚えたのを思い出します。

技能教習の流れと第一段階の全体像

第一段階の教習時限と内容

普通自動二輪の技能教習は、第一段階と第二段階に分かれており、まずは教習所内のコースでバイク操作の基本を身につける「第一段階」から始まります。

第一段階では、技能教習が全部で9時限。そのうち、最初の1時限目だけは「導入」としてバイクのエンジンをかけず、スタンドを立てた状態で、安全な乗り方やスイッチ類などの基本操作を学びます。

2時限目以降から、いよいよ自分でバイクのエンジンをかけての実技に入ります。とはいえ、いきなり公道に出るわけではなく、教習所内の広く整備されたコース内で、エンジンのかけ方、発進・停止、ギアチェンジ、ブレーキ操作といった基本からじっくり教わるので安心です。

各時限ごとに教官が「今日はこの課題をやりますよ」と教えてくれるので、流れが把握しやすく、今どこまで進んでいるのかも確認しながら取り組めます。

17の教習課題とは?

第一段階では、教習所が定める17の課題を段階的にクリアしていく必要があります。課題には以下のような内容が含まれます:

- 車両の取り扱い(取り回し)

- エンジンの始動と停止

- 発進と停止

- 変速操作

- 坂道発進

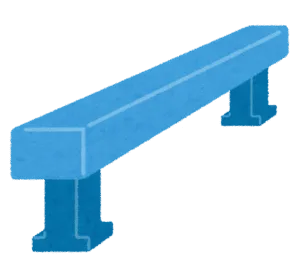

- 一本橋

- スラローム

- 急制動

- コース走行

最初は、両手両足に各々の操作をしなければならず不安になりますが、ひとつずつ段階を踏んで練習していくので、回を重ねるごとに少しずつ慣れていきます。

中でも「一本橋」や「スラローム」といった課題は、想像以上に難しく感じましたが、何度も練習するうちに、少しずつ感覚をつかめるようになってきます。

最初のうちはうまくいかなくても大丈夫。私自身、最初の数回は脱輪や転倒、エンストばかりでしたが、教官のアドバイスを受けながらコツコツ続けていくうちに、なんとか合格ラインに届くようになりました。

この第一段階は、バイクに少しずつ慣れていくための大切なステップ。焦らず、確実に操作を身につけることが、後の教習や実際の運転につながっていきます。

実技教習の体験記:第1~9時限で感じた成長とつまづき

第1時限:装置操作と初めてのエンジン始動

初めての実技教習は、いきなり走るのではなく、バイクの扱い方や基本操作からスタートしました。

最初に学んだのは、教習前に行うバイクの簡単なメンテナンス手順や点検の方法について。といっても整備士のようなことをするわけではなく、乗車前に確認すべきポイント(ウィンカーやブレーキランプの点灯)を教わる、という内容です。

次に、バイクの各装置や機器の操作方法について説明を受けました。クラッチやブレーキ、ウインカー、ライトの切り替えなど、実際に手で触れながら確認していきます。

その後、センタースタンドを立てた状態でバイクに跨り、乗車姿勢を確認。このとき、足の位置や背筋の伸ばし方など、基本姿勢の大切さを教わりました。まだエンジンはかけていませんが、それでもかなり緊張していたのを覚えています。

最後に、いよいよエンジンをかけて、アクセルワークの練習へ。とはいえ、その場でアクセルを「回して戻す」感覚をつかむだけですが、ほんの少し回すだけでエンジン音が大きくなることに少し驚きつつも、ワクワク感が止まりませんでした。

ちなみに、教習に使用したバイクは、「HONDA CB400 SUPER FOUR(教習車仕様)」でした。

CB400SF (教習車仕様)

出典:HONDA Global

第2〜4時限:課題を交えて少しずつ「走る」感覚を身につけていく

2時限目からは、いよいよバイクを動かす実技が始まりました。以下のような内容を順に練習していきます。

- センタースタンドを外した状態での基本操作

- 半クラッチの感覚をつかむ練習

- アクセルと半クラを組み合わせた発進

- 走行しながらのギアチェンジ(主に3速)

- 右回り・左回りの周回走行

最初はスピードが出なかったり、ウィンカーを戻し忘れたりとミスも多かったですが、「この教習コースは基本3速で走れる」などのアドバイスを受けながら、徐々に走行に慣れていきました。

3時限目以降は以下の課題に取り組みました。

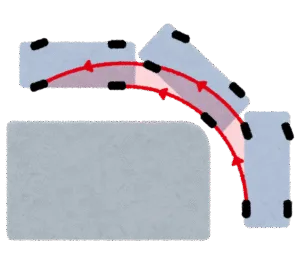

- 8の字走行(2速+半クラ+リアブレーキ)

- クランク/S字/一本橋などの課題走行

中でも一本橋とクランクには苦戦。一本橋は一度も成功できず、クランクでは初めて転倒を体験し、教習員の指導を受けつつバイクの起こし方を初めて実践。発進時はアクセルと半クラを使って直進性を安定させることの重要性を実感しました。

第5〜6時限:苦手課題の重点練習

5時限目では再び一本橋に挑戦。今度はコツをつかみはじめ、75%の成功率に。タイムも6.8秒前後と合格ラインに近づきました。

並行して、以下のような操作や姿勢の指導もありました。

- お腹を引っ込めて少し猫背にする

- ブレーキ・クラッチは4本指で操作

- 停車時は左足を少し前に出す

細かい指導でバイクの安定感が増してきたのを実感しています。

6時限目は、再び規定コースを走行しながらクランク課題を練習。リアブレーキと半クラを使ってバランスを取りつつ、視線は常に進行方向の先 を見ることの大切さも再確認しました。教習員運転のバイクの後ろに座った 二人乗り体験 では、スムーズなライン取りのイメージが掴めて、とても参考になりました。

第7時限:シミュレーター講義で学ぶ「もしも」の運転リスク

第7時限目は、実際のバイクに乗るのではなく、屋内のシミュレーターを使った講義です。

シミュレーターは、昔のゲームセンターにあった、SEGAの「ハングオン」のようなバイク筐体にまたがって操作をします。クラッチやアクセル、ブレーキを実際に操作しながら、前にある大きなスクリーンに町中の風景が映し出され、まるで実際に運転している感覚になれます。

ただし、画面酔いをする人もいるとのことで、その場合は、他の方の操作を見て学ぶ形式になるとのことでした。

実際に行ったことは、以下の通りでした。

- 基本的な操作に慣れる(教習員の指示に従い町中を一周)

- 時速40kmでの急制動体験(ブレーキをかけてから完全停止までの時間計測)

- 時速60km、80km走行時からのブレーキング体験

- 4種類のR(曲がり半径)カーブ走行体験

- 様々な路面状態(ダートコースや濡れた道路)走行体験

- 突然現れる障害物(マンホール、停止車両など)の回避動作体験

時速40kmでの急制動体験では、ブレーキをかけてから完全に停止するまでの時間が測定され、私の結果は15秒。通常は11秒程度で止まるのが目安とのこと…。まだまだ減速やブレーキングが甘いと痛感しました。

ブレーキ操作のバランスに関する教習員の説明では、

- 乾いた路面では、前ブレーキ6:後ブレーキ4

- 濡れた路面では、前ブレーキ4:後ブレーキ6

が理想的とのこと。これは、濡れた路面では前輪が滑りやすく、急に前ブレーキを強くかけると転倒のリスクが高まるためです。

回避運転体験では、私は、残念ながら全てで回避に失敗し、仮想上とはいえ転倒の連続…。改めて、バイク運転の危険性と、「転ばないための予測と準備」の大切さを痛感しました。

また、教習員からはこんな話もありました。

「雨の降り始めは、アスファルトのくぼみにたまったホコリや砂が浮き上がり、摩擦係数が一気に下がるから特に危険。滑りやすい場所の代表はマンホールで、晴れた日でもアスファルトに比べて摩擦が少ない。マンホールはバイカーの天敵だよ」

実際、その教習員が空き時間に雨の中スラロームをしていたところ、スリップして肋骨を2本折ったという話もありました。ちょっと笑い話のように語られていましたが、笑い話のようで、実は他人事ではありません。安全運転に対する意識をより強く持たなければと思わされました。

第8時限:AT車体験と第二段階コースの初走行

8時限目では、さまざまな項目をテンポよく進めていきました。主に以下の内容に取り組みました。

- 400ccのAT車による外周およびS字カーブの体験走行

- MT車での30km/h制動の練習

- MT車での規定コース走行練習

- 第二段階の規定コース説明と、教官の後ろについての走行

AT車体験

AT車はアクセルの効き始めがわかりづらく、最初は発進に苦労しました。ただ、アクセルを戻すとエンジンブレーキがしっかりかかる点は、MT車と似ていると感じました。S字カーブは転倒せずに通過できました。一緒に教習を受けていた20代の金髪の受講生が「S字が難しい」と話していたのが印象に残っています。

AT車体験は10〜15分ほどで終了してしまったことが、少し残念でした。

第二段階規定コース走行

MT車に乗り換えて教習を続行しました。

30km/h制動では、スピードの上げ方とブレーキのかけ始めが早すぎると指摘されました。

一本橋ではニーグリップが甘いと注意され、3回チャレンジして成功は1回のみ。

クランクはスムーズに通過できたと思いますが、最初のカーブでパイロンを1つ倒してしまい、内輪差で巻き込んだ可能性が高いです。

第二段階用のコースでは、教習員の後ろについて以下の流れを走行しました。

- 丁字路の一時停止

- 信号右折

- 40km/h走行

- 坂道発進とスラロームの実践

最後に坂道発進を体験。思った以上にしっかりアクセルを吹かさないとエンストすることを実感しました。今後の坂道では、この感覚をしっかり意識して走行しないといけないと感じました。

第9時限:制動練習と見極め

9時限目では、制動の精度向上と第二段階規定コースの習熟に重点を置いて練習を行いました。実施内容は以下の通りです。

- 30km/h制動

- 教習員の先導による第二段階規定コースの説明と実践

- 第二段階規定コースの自主練習

30km/h制動は前回に続いての練習。引き続き、ブレーキをかけ始めるタイミングに注意が必要であると再確認できました。

40km/h制動では、教習員からスピード不足とギア操作の不正確さを指摘されました。具体的には、「2速で30km/hまで加速し、3速で40km/hに到達、その後4速で速度を維持する」ようアドバイスを受けました。また、ブレーキのかけ始めが早すぎる点も課題とされました。

その後の自主練習では、第二段階規定コース全体を通しての走行を行い、概ね楽しく取り組めました。スラロームでは半クラッチを使わずに通過するようにとの指導がありました。

教習終了後、40km/h制動に関してスピードの出し方やギア操作に安定感がないとの理由で、追試が決定。ムラのある加速やギアチェンジを改善すべく補習受講へ…。

補習内容と課題に対する気づきとコツ

補習1〜5の概要

補習では、教習員がこれまでの教習記録をもとに課題を確認し、各時限の終わりに合否を判定する形式でした。

私の場合、運転技術全般が未熟だったため、以下のような課題に重点的に取り組みました。

- クランク

- スラローム

- 一本橋

- 40km/h制動

- S字/8の字/低速バランス

- 坂道発進

- その他基本動作

課題に対する気づきとコツ

結果的に補習を5時限受けて、やっとの思いで第一段階をクリアすることができました。

第一段階の見極め受講までは、どんなに失敗しても前向きに捉えて楽しく受講していました。

しかし補習受講に入り、他の受講生と比べてなぜうまくできないのだろうと悩んで落ち込んでしまったりと鬱々とした気持ちになりました。

落ち込んでばかりもいられないと、技術向上に向けてYoutubeの関連動画で独自に自分にあうコツなどを探したりすることで、なんとか乗り越えることができました。

技術的に参考にさせてもらったYoutubeチャンネルを書いておきます。👇️

クランク

- 右折での転倒、立ち転けが頻発(特に2速進入時)

- 左折は比較的安定

- 補習5時限目で1速進入で成功率アップ

クランクでは、2速進入後のスピード調整がうまくできず、前ブレーキを強くかけすぎて立ち転けを何度もしてしまいました。

スピード調整ができず試しに行った1速進入にて成功率は少し上がり、その後は意識して1速進入。

補習5時限目に、教習員から2速進入をしてほしいとの指導を受けたが、どうしても2速だとスピード調整ができないことが恐怖に感じて1速進入を続けることにして、練習を重ねました。

1速進入によりコース取りに意識が集中でき、内輪差によるパイロン巻き込みなどを意識したコースを身につけることができたと思います。

スラローム

- 課題途中にギアがニュートラルに入るミス

- 1速で進入してしまう/今何速かわからず混乱する場面あり

- タイムは遅めだがパイロン接触は改善

スラロームは第一段階の8時限目から練習となったこともあり、慣れる時間不足を感じました。

スラローム内の車体傾斜操作時に、左足先がギアに触れてニュートラルになってしまい駆動力がなくなることが何度もありました。こればかりは 左足先を意識してギアに当たらないようにする しか手はありませんでした。

スラロームは2速で進入し、そのまま2速でゴールすることが、車体の安定や時間内クリアの点でも適しています。このため、コースに進入する前に何速になっているかを確認する余裕を持つことを心掛けました。

また、スラロームの課題は、パイロン接触による失格を避けることを重視し、8秒以内という制限時間はあるものの、コース取りを意識 してクリアを目指しましょう。

一本橋

- 脱輪が目立ったが、補習3以降で成功回数が増加

- 直進性・バランスの取り方が重要だと自覚あり

一本橋は、慣れるまで正直大変でした。

私が、気をつけた点は以下の通りです。

- 発進前の車体の位置取り(橋と車輪が一直線にする)

- 発進時にアクセルと半クラッチの同時操作&半クラッチ継続による車体安定を意識

- 発進時からゴールまでニーグリップを意識して実行

- 両腕の余裕を作る前傾姿勢

- 一本橋を渡る間は小まめにハンドルを左右に切る

- 目線を橋の手前から橋の先に向ける(下を見ない)

- (余裕があれば)リアブレーキを使い軽くスピードを落とす

書くと多いなあと実感…。

一本橋もスラロームと同様に、失敗=失格となるため、まずは「7秒以上」という時間よりも、最後まで渡り切る ことを優先することが大切だと感じました。

練習時点では規定時間以上となる 自分なりの工夫を探す ことをしておくのも良いかと思います。

40km/h制動

- ブレーキの「かけ始めが早すぎ」「一気にかけすぎ」の指摘が続いた

- 補習5でようやく「じわーっとかける」ことに成功し合格

40km/h制動もスラロームと同様に第一段階の8時限目から練習となったこともあり、慣れる時間不足を感じました。

指定の距離で40km/hという速度に上げる必要もあり、怖がってゆっくりとスピードを上げる操作では後の操作に支障がでます。ここは、勇気を出して 発進直後からアクセルを開けて指定距離の半分ほどで40km/hの速度にする ことを意識してみると良いでしょう。

また、ブレーキの開始タイミングは、指定のパイロンに前輪が差し掛かったことを目視で確認してからという”アナログ”な方法だったことや、制動距離の規定があるため、どうしても早めにブレーキをかけてしまいました。

早めの40km/hの速度安定と、余裕を持ったブレーキタイミングにより成功率がかなり上がることを体験しました。

S字(8の字・低速バランス)

- S字は基本的に問題なし。低速走行でのぎこちなさが指摘される場面あり

- 8の字では二人乗りで目線・小回り操作の指導あり

正直なところ、S字や8の字の運転は苦手に感じなかったですし、苦手という人を見ませんでした。

コースアウトになりそうと感じたらクラッチを切ったり、半クラッチ運転をするなどで回避ができると思います。

坂道発進

- 初回はエンストあり、補習3・4・5では成功

坂道発進もスラロームと同様に第一段階の8時限目から練習となったこともあり、慣れる時間不足を感じました。

ただ、遠慮したアクセルワークではなく、2,000回転くらいにアクセルを開けて から、クラッチをつなぎ、車体がほんの少し前に動いた感覚があったところで、リアブレーキを外す という流れがわかったあたりで、ほとんど失敗することはなくなりました。

その他基本動作

- クラッチ切りが遅い、ギア操作が雑との指摘あり

- 停車時の指の使い方も修正必要

- ゼブラゾーンと矢印の間を通ることが徹底できていなかった

- 後方確認忘れ(特に右折発進時)も指摘あり

- 緊張・体の力みが課題となる場面多し

- 上半身の硬さやポジションの見直しが必要と感じる場面あり

課題以外に、上記のような運転における注意事項や指摘を受けました。

これらは、最終的には無意識でできるようになることが求められる内容であり、やはり“慣れ”も大きく影響するのではないかと感じました。

まとめ|第一段階を終えての気づきとコツ

今回の記事では、入校式から第一段階および補習までを振り返りました。

特に補習を受講している間は、思うように行かず落ち込むこともありましたが、自分なりに試行錯誤を重ねて少しずつ乗り越えることができました。

最初はうまくできないのが当たり前だと感じながら、コツコツ積み重ねることで、苦手だった課題も成功率を上げることができました。

同じように悩んでいる方や、これから教習を受ける方にとって、少しでも参考になる内容となれば幸いです。

▼ この記事は体験記シリーズの第2弾です。他の記事もぜひどうぞ

👉 #2 自動車学校入校から第一段階教習(この記事)

👉 #3 第二段階教習と卒検対策|失格ポイント・合格のコツも紹介

👉 #4 免許交付から初ツーリングへ!公道デビューの一日

コメント