はじめに

『📚 50代バイク免許挑戦記 シリーズ一覧』は以下からどうぞ!

👉 #2 自動車学校入校から第一段階教習

👉 #3 第二段階教習と卒検対策|失格ポイント・合格のコツも紹介(この記事)

👉 #4 免許交付から初ツーリングへ!公道デビューの一日

普通自動二輪の教習もいよいよ後半戦へ。

今回は、第二段階教習における応用技能、そして卒業検定までの体験をまとめました。

50代の私が感じた緊張や失敗、少しずつの成長の過程が、これから免許取得を目指す方にとって少しでも参考になればうれしいです。

第二段階実技教習の体験記

第二段階の教習時限と内容

普通自動二輪の技能教習の第二段階は、第一段階の運転技術があることが前提に、いかに路上運転をする際に安全にスムーズに行えるかを教習所内のコースで模擬的に練習をすることになります。

第二段階の技能教習は全8時限(※普通自動車免許を所持し、原付・小型免許を持っていない場合)。

また、第二段階での教習課題は17点あり、ざっとまとめると以下の6点にまとめられると思います。

- 路上運転の基本と交通ルールの実践

- 交差点や見通しの悪い場所の通行技術

- 安全な走行速度と車間距離の確保

- 危険回避と急制動の技術

- 応用的な状況判断と危険予測

- バランス走行と最終チェック

第一段階で学んだ内容の応用となりますが、信号交差点や踏切など、より実際の路上に近い状況で練習し、それらを“自分の技術”として定着させていくことになります。

免許取得後、ワクワクして路上に出た直後に事故を起こす(事故に巻き込まれる)ことをなくすためにも、この第二段階でしっかりと身に付けるように練習あるのみです。

第1時限:新たな教習車による運転練習

第二段階の最初に、いきなりサプライズがありました。

教習車の全国的な変更時期に重なったため、新たな教習車「HONDA NX400」に乗ることになり、第一段階に乗っていた「HONDA CB400」に慣れ親しんだ身からすると少し戸惑いました。

CB400に比べて足付きが悪く、片足のつま先立ち状態。それでもパネルの電子化やギア表示、時計付きメーターなど、細かい快適ポイントにちょっと感動。

特に第一段階で不便に感じていた”ギア表示”機能は嬉しくて、第二段階みきわめや卒業検定での教習車を「HONDA CB400」か「HONDA NX400」のいずれかを選べたのですが、足付きの悪さのデメリットがあるものの「HONDA NX400」を選択したほどです。

教習は、信号交差点や踏切など、なんとか無事に走行を終えた後、第一段階のコースに戻ってからは、基本課題(一本橋、スラローム、クランクなど)もおさらい。思いがけず立ちごけもなく終えられたことにホッと一安心でした。

NX400L (教習車仕様)

出典:HONDA Global

第2時限:交差点や進路変更:実戦的な運転技術の習得へ

進路変更や交差点の通行方法を重点的に練習。

特に印象に残ったのは「緊急回避」。40km/h急制動のコースに、30km/hで進入し、指導員が手信号を出し、それに合わせて急ハンドルで回避するという実践的な内容でした。四輪よりも二輪の方が多くのスペースが必要であることを体感しました。

また、スラロームの練習では最初うまくいかず、何度もトライ。アクセルのかけ方は褒められたものの、コース取りにはまだ改善の余地があるとの指摘を受けました。こうして少しずつ「うまく運転できる瞬間」が増えていったのが嬉しかったです。

第3・5時限:シミュレーター講習と卒検対策のアドバイス

第二段階ではシミュレーターを使った講義が2回予定されています。

この時限は、シミュレーターを使った「ケーススタディ」がメインで、交差点事故や子どもの飛び出し、駐車車両や停止バス横のすり抜けなどに関する実例を学びました。

ただ私の場合は、第3時限は、ケーススタディもそこそこに、教習員から卒業検定での減点ルールについて丁寧に教えてもらう時間になりました。

例えば一本橋から落ちると失格、スラロームやクランクでのパイロン接触も失格。逆に、ちょっと足をついたり制限時間を1秒オーバーしたりするくらいなら-5点の減点で済むことがわかり、気持ちが軽くなりました。

教習員からは、「安全第一で多少の減点は覚悟して慎重に運転することが重要」とのアドバイスも。検定員の視点や、卒業検定での具体的な失格事例も聞けたことで、具体的に「何に注意すべきか」が見えてきました。

あと、記憶に残っているのは「二段階に入ると教習員がべったり付いて指導ができなくなり個々人で練習することになるため一段階で補習になってでもしっかり指導することをしている」という言葉です。私は5時限の補習となりましたが、感謝をしています。

第4・6・7時限:カーブ走行や急制動で応用スキルを強化

終盤の教習では、カーブでの速度調整や体の使い方、急制動や障害物回避といった応用的な技術を中心に練習しました。

特にスラロームは、練習を重ねるほど奥深さを感じる課題で、私の場合は成功率が40%ほどで、コース取りの工夫がまだ必要であることを痛感しました。

一本橋や踏切、S字、坂道発進などの課題はだんだん安定してクリアできるようになってきたものの、クランクでは一度右折時に足をついてしまい、まだ油断はできない状況。とはいえ、毎回の反省とアドバイスの積み重ねで確実に成長を感じていました。

第8時限:教習員のアドバイスと見極め

一通り課題を規定コースに沿って運転。その後ろに教習員が着いてきて、運転技術を確認するというスタイルで進みました。

その後、特に苦手に感じていたクランク走行について教習員に「免許取得後のことを考えて、低速運転時の安定性向上のため2速進入をしてほしい」と指導を受けると同時に リアブレーキを意識する アドバイスをもらい、このアドバイスにより2速でのクランクの失敗が激減。

また、クランクで体制が崩れたときは、半クラッチで車体を起こし、スピードはリアブレーキで落とす&右手はグリップを握ったままブレーキに指をかけないことを教えてもらうのと同時に、卒業検定でのクランクは、1速でも2速でもどちらでも問題ないと説明を受けてました。

最後には「一本橋やスラロームは時間がやや気になるものの、全体としては問題ないでしょう」と言われ、無事に見極めの合格印をいただきました。

卒業検定当日の流れと気づき

検定前の準備と心構え

卒業検定は朝9時開始。

検定開始前に検定コースの説明(2通りのコースから当日のコースを通知)と、失格要件について説明がありました。

検定は、「決められたコース通りに正確に、丁寧に運転すること」が求められるため、特にウィンカーのタイミングや消し忘れに注意を払いました。また、検定員は遠方高所から走り全体をチェックしており、急制動時などはモニターやストップウォッチで計測されます。

卒業検定で気をつけたい減点・失格ポイントとアドバイス

卒業検定では「失格」になる行動と、段階的に点数が引かれる減点項目が設定されています。検定前に教習所で説明された内容や教習員の言葉をもとに、注意点を以下にまとめました。

検定全体のルールと注意事項

- 卒業検定は「減点方式」(-5/-10/-20/失格)で、70点以上で合格

- 検定では、国のルールにより2種類以上のコースが用意されている

- コース間違いは減点や失格にはならないが、コースに戻るまでの運転も採点対象

┗ 実例:正しいコースに戻る途中、左折時に大きくふくらみ逆走と判断され失格になったケース

一発失格となる行動

以下のような行動は、一度でも行ってしまうとその時点で検定終了(=失格)となります。

- 一本橋での落下

- クランクやスラロームでのパイロン接触

- 転倒

┗ 足をついて立て直した場合も、転倒とみなされる可能性あり(検定員の判断)

┗ 実例:大型卒検でバイクを降りる際にバイクを倒してしまい失格になったケースあり - 逆走(例:左折時に大きくふくらみ対向車線に出てしまう など)

減点対象となる行動

一度の失敗では即失格にはなりませんが、積み重なると合否に直結するため注意が必要です。

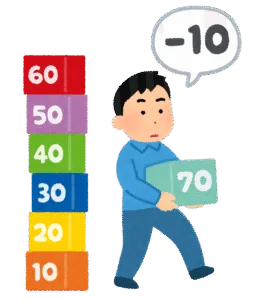

- 一本橋・スラロームで規定秒数を1秒超過(例:1秒超過で-5点、2秒超過で-10点)

- 停車時に右足をついてしまう(リアブレーキを使っていないと判断される)(-5点)

- 足を地面につけてしまう(転倒までは至らなくても減点)(-5点)

- 左折時に大きくふくらみ、進行方向の中央線を越えるようなコース取り(-5点)

- ウィンカーの消し忘れや、逆方向のウィンカーを出したまま曲がる(-5点)

- 交差点で右折時に、中央のゼブラゾーンに入ってしまう、または矢印の手前を走る(-5点)

- 信号無視(-20点の大きな減点となる行動)

合格のためのアドバイス

- 一本橋やスラロームでは、失格を避けることを最優先に。

┗ 一本橋は加速して落下を防ぐ、スラロームは減速して確実に通過するなど、-5点は覚悟で安全な選択を - 検定中に失格しても、課題走行は最後まで続行可能

┗ 後続の課題も「練習」として取り組むことで、補習に活かせる

┗ 検定員も最後まで見たうえで、今後のアドバイスをしてくれる

実際の検定内容と反省ポイント

検定では、指定の検定コースを走り、一通りの課題をこなします。

最初に、ならし運転の中で、検定車固有の癖(半クラッチやブレーキの効き具合など)を確認した後に検定が開始されます。

検定コースにより、課題の順序が変わりますので、苦手課題を先になど選択の余地はありません。

私の場合は、2回目の卒業検定で合格となりました。

1回目の検定では、課題を一通り無難に終えることができていたのですが、最終課題が一本橋…。この一本橋課題の停止線に停車した際に緊張感が高まってしまい、通過途中で車輪落下となり、一発不合格が決定しました。

不合格の場合は、すごすごと追加補習の予約を取って帰宅となりました。

追加補習の1時限を使い、教習員からアドバイスをもらいつつ、個人的に苦手課題の一本橋、クランク、スラロームを練習しました。

併せて、一本橋の停止線停車時に深呼吸と「よしっ」という声出しをルーチン化することで、検定時でも緊張しない工夫をしました。

追加補習受講後に、卒業検定の予約を入れて、1回目と同様の流れで卒業検定の受け直しへ。

私が苦手な3つの課題について、ポイントを一言ずつ。

一本橋は、練習時に思いついた直前の緊張を鎮めるルーチン行動を取ったことにより、無駄な緊張もなく無事成功することができました。

スラロームは、スピードを落としてでも丁寧に運転をするというスムーズさより安全重視で「減点覚悟でも確実に通過する」方針で挑んだのが功を奏しました。

特に注意したクランクは、結局2速進入をすることにしました。目線移動を含めたコース取りとリアブレーキによる速度調整により何とかパイロン接触なく成功。検定中にバランスを崩して片足を地面についてしまいましたが、そのまま運転を再開させて検定を終了しました。(片足をつくだけでは失格になりません。)

検定員からのフィードバックと結果発表

検定直後に、検定員から一通りの走り具合のフィードバックがもらえます。私の場合は「周りをよく確認する姿勢がよかった」との言葉をもらいましたが、合否は伝えられませんでした。その後、待合室での待機を指示されました。

待合室で結果を待つ時間は長く感じられました。一緒に検定を受けた人達も待合室に次々に集まり、あの課題は緊張したとか雑談をして過ごしました。

全員の検定が終了後に検定員が待合室に現れ、検定結果を教えてもらえました。

結果は無事「合格」で、基準をしっかりクリアできていたことに安堵しました。

これまでの教習を通じて、少しずつ積み上げてきた技術と工夫が自信となり、ようやくひとつの形になった瞬間でした。

おわりに|免許取得は「できるかどうか」より「やってみるかどうか」

第二段階と卒業検定を終えて感じたのは、「完璧を目指すより、安全運転を丁寧にこなすことが合格への近道」だということ。

50代からの挑戦でも、少しずつ経験を積み重ねれば、(人より習得速度は遅いかもしれないが)ちゃんと上達していけると実感しました。

教習所に通っている間は不安も多かったですが、卒検に合格した瞬間、そのすべてがいい思い出に変わります。これからバイクに挑戦してみたい方の背中を、ほんの少しでも押せる記事になれば幸いです。

次回の #4 では、実際に免許センターでの免許更新の様子や、その後の初ツーリングについてもまとめています!

👉 #2 自動車学校入校から第一段階教習

👉 #3 第二段階教習と卒検対策|失格ポイント・合格のコツも紹介(この記事)

👉 #4 免許交付から初ツーリングへ!公道デビューの一日

コメント